|

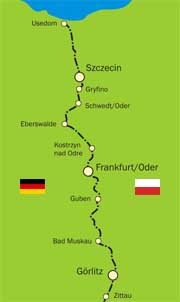

Schon in Berlin habe ich von dem kleinen “Theater am Rand” gehört. In die Lanschaft eingegliedert und diese in seinen Aufführungen wieder aufnehmend, liegt es ein paar Kilometer nördlich von Neulewin, nicht weit von den Ufern der Oder, in dem winzig kleinen Dorf Zollbrücke, neben einem riesigen Parkplatz. “Hunderte Zuschauer kommen zu den Vorstellungen”, erklärt mir das Schweizer Paar, das aus Berlin gekommen ist, um auf das Haus des berühmten Hausherrn Tobias Morgenstern, einem gefeierten Musiker aus der DDR und Gründervater des Projekts, aufzupassen. Sie führen mich ins Esszimmer von etwa 30 qm, in dem die erste Aufführung vor gut sechzig wie Sardinen gedrängten Menschen stattfand. “Tobias hatte seine Idee im Kopf und Jahr für Jahr hat er sein Theater aufgebaut.” Nach den Vorführungen im Esszimmer wechselten die Zuschauer in den Garten, in dem das Wetter während der Stücke mal Regen, mal Sonnenschein bescherte. Die Zuschauertribünen aus Holz erhielten als erste ein Dach, kurz darauf auch die Bühne. “Tobias hat die ortsansässigen Handwerker gebeten, das Theater mit aufzubauen; das war auch ein Wunsch von ihm, die Region in das Projekt mit einzubeziehen. Darüber hinaus war die Landschaft immer Teil der Ausstattung - die Mauern öffnen sich, so dass sie vor den Augen der Zuschauer sichtbar wird.” Dann zeigen sie mir ein aufgelaufenes Schiffswrack im Garten, das für Hermann Hesses Roman Siddharta verwendet wurde, nachdem das Stück fürs Theater adaptiert wurde. “Die meisten Stücke schreibt Thomas Rühmann”, fügen die beiden Schweizer hinzu, und empfehlen mir wiederzukommen, wenn die Sommerpause wieder vorbei ist. Dieser Ratschlag fällt bei mir sicher nicht auf taube Ohren… Wenn die Leute hier von der Fähre sprechen, dann nie ohne eine gewisse Belustigung. Das liegt daran, dass man schon ein Weilchen auf sie wartet. Herr Skor vom Verein “Bez Granic – ohne Grenzen” kennt sich damit aus. “Die Deutschen wollten die Fähre, um eine alte Tradition wieder aufleben zu lassen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts verband sie die Gehöfte der heute polnischen Seite mit den Feldern der heute deutschen Seite. Später, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, beherbergten Hotels und Restaurants die Touristen, oft Berliner, die zum Baden gekommen waren. Durch den Zweiten Weltkrieg wurde die Fähre zwischen beiden Seiten abgeschafft. Bis 1990. “Dann haben die Deutschen 1992 beschlossen, sie wieder in Betrieb zu nehmen, aber die Polen verhielten sich ablehnend”, erklärt mir Herr Skor. “Erst 2004 haben sie das wirtschaftliche Interesse verstanden, dass die Fähre ihren Märkten neue Konsumenten bringt.” Es folgen die Formalitäten und ein langer Weg der Diplomatie. “Zu jeder Wahl in Polen wird das Thema wieder neu aufgegriffen, denn die alte Regierung wird immer von einer neuen abgelöst.”, erzählt mir Herr Skor nicht ohne eine gewissen Belustigung. “Kurz vor Weihnachten 2006 erfuhren wir die gute Nachricht: zustimmende diplomatische Vermerke auf deutscher wie auf polnischer Seite, die Vorbereitungen für die Einrichtung einer Fährverbindung können losgehen!” Aus finanziellen Gründen ist die polnische Seite für den Bau der Anlagen zuständig. Die für März geplante Einweihung musste auf Juni verschoben werden, schließlich auf den Herbst. Und - Ironie der Geschichte - diesmal kann niemand sagen, die Polen hätten sich nicht an den Termin gehalten. Denn es war ein deutsches Bauteil, das zum Weiterbau fehlte… Auf jeden Fall freut man sich hier wie dort auf die Fähre, ob sie nun am 2. September oder Anfang Oktober eingeweiht wird. Bis jetzt habe ich Euch nicht dazu angeregt, Eure Lefzen beben zu lassen, obwohl auf meinem Weg eine regionale Spezialität der anderen folgt. Hier Gewürzgurken, dort Eisbein. Zahlreiche Gastgeber stellten mir Rezepte vor, die mir bis jetzt völlig unbekannt waren. Deshalb an dieser Stelle das Rezept für eine Soljanka. Sie ist wirklich leicht zuzubereiten - für alle diejenigen, die mit Cordon Bleu Probleme haben. -300 g Räucherwurst mit Knoblauch Wurst und Salami in einer Pfanne anbraten, Na dann, an den Herd! Beim Frühstück erzählte mir Frau Raasch mitten in einer Diskussion um das Schulsystem, das heute so viel weniger anziehend sei als das der DDR - für die Kinder wie auch für die Muttis - von einem grenzüberschreitenden Projekt. “Die machen viele Dinge mit Polen und entwickeln auch Jugendprojekte.” Auf diese Weise übrigens stellt sich “Bez Granic – ohne Grenzen” vor: ein Projekt, das es sich zum Ziel gemacht hat, die Zusammenarbeit zwischen deutschen und polnischen Gemeinden in der Oder-Grenzregion zu entwickeln, die kulturelle Identität und den wirtschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, indem man insbesondere auf touristisches Marketing setzt. Das war 2004. Seither hat die Initiative den Namen “Eurodistrict Oderland-Nadodrze” (EDON) und hat im Rahmen des EU-Programms INTERact unter dem Namen “Border Crossing” Unterstützung aus Brüssel erhalten. Herr Pfeil, Koordinator von Border Crossing, erklärt mir, dass die Initiative sich bemüht, ein europäischer Zusammenschluß der territorialen Zusammenarbeit zu werden. Aber das spielt keine Rolle, hier sprechen nach wie vor alle von “Bez Granic”; die Leitlinien bleiben ohnehin die gleichen: 25 deutsche und polnische Kommunen, die sich über ein Gebiet von 4300 km² erstrecken, kooperieren miteinander, um gegen die hohe Arbeitslosigkeit, die unzureichende Infrastruktur und den Bevölkerungsrückgang in der Region zu kämpfen - und um das touristische und wirtschaftliche Potential dieser zwischen Berlin, Stettin und Posen gelegenen Region zu entwickeln. “Inzwischen wird unser Symbol wiedererkannt”, sagt mir Herr Pfeil, während er mir die Odernixe, auf polnisch Syrenka, zeigt. Diese ist mir nicht unbekannt: sie markiert die Radwanderwege entlang der Oder… Im Nachbarbüro berichtet mir Herr Skor, der Vereinsvorsitzende, noch ein bisschen mehr: “Unsere Struktur ist vielseitig. Wir haben den Status eines Vereins, einer interkommunalen Kooperation und eines Wirtschaftsunternehmens. Damit können wir überall gleichermaßen präsent sein und hoffen so unser Ziel zu erreichen, nämlich dass im Jahr 2013 keine externen Zuschüsse für die Region mehr nötig sein werden.” Ihm zufolge spricht die Oderregion die Menschen an, erst recht nach dem Hochwasser von 1997. “Wir haben uns entschlossen, den Tourismus zu einem Schwerpunkt unserer Zusammenarbeit mit den Polen zu machen. Hier in der Region herrscht Aufbruchstimmung in der Branche und es ist leicht, wirtschaftliche Brücken von beiden Seiten der Oder zu schlagen.” Der erste Schritt auf einem langen Weg für Herrn Skor, der mir schildert, dass diese interkulturelle Arbeit auch nicht immer leicht sei, da sich jeder entsprechend seiner unterschiedlichen kulturellen Herkunft verhalte. Nichtsdestotrotz reihen sich die Initiativen aneinander, um die Oderregion bekannt zu machen, sie zu beleben und Arbeit zu schaffen - mit der Aussicht, die bestehenden Projekte enger miteinander zu verknüpfen. Noch einmal stellt man mir das Rezeptbuch “Oder Culinarium” (ISBN 978-3-930745-02-9 ; Editions Edisohn 2007) vor. Ich hatte es bereits im Frauencafé in Groß Neuendorf einmal durchgeblättert, wo Frau Rindfleisch mir erklärt hat, dass es sich um Rezepte handelt, die auf regionalen Zutaten beruhen. Guten Appetit?! Nachdem ich der Kellnerin im Café von Groß Neuendorf, Frau Raasch, vom Veloblog erzähle, schlägt sie mir vor, die Nacht bei ihr zu verbringen. Verabredet wurde sich ganz einfach in Neulewin, ungefähr 15 km nördlich von Groß Neuendorf. Ich nehme mir noch die Zeit, ein bisschen in der 400-Seelen-Gemeinde umher zu fahren und folge den Pfeilen zum jüdischen Friedhof und schließlich zur Synagoge. Groß Neuendorf spielt die Tourismus-Karte und macht seine Trümpfe gut zugänglich. Am alten Hafen erklärt mir ein Bewohner mit weißen Haaren die Geschichte der Getreidespeicher, aus denen heute Hotels geworden sind: früher fuhren Lastkähne die Oder hinunter und wechselten im Hafen die Fracht. Getreide, Zuckerrüben, Gemüse usw. Ein Teil der Waren wurde anschließend von 1911 bis 1971 mit Hilfe eines kleinen Zugs in die ehemaligen Sümpfe des Oderbruchs transportiert. Dann gewann der Straßenverkehr die Oberhand und der kleine Zug blieb nichts als Erinnerung. In Neulewin hielt der kleine Zug ebenfalls. Während ich darauf warte, dass meine Gastgeberin von der Arbeit zurückkommt, erkunde ich das Dorf. Es hat auf ganzer Länge eine interessante Struktur: eine breite Straße und mittendrin kleine Gärten mit Kulturpflanzen. Es gibt mehrere Häuser mit Holzgewölben und Lehm, anscheinend die früher typische Bauweise der Region. Diese ist noch gar nicht von der Arbeit zurück, und so muß ich erstmal ihrem Mann und einem ihrer Freunde erklären, wieso und weshalb ich überhaupt hier bin. Obwohl sie erst etwas von meinem Besuch überrascht sind, laden sie mich zu sich in die Garage ein, um die Stille des Ortes bei einem Bierchen zu genießen. Die Unterhaltung plätschert so vor sich hin. Es geht um das Oderbruch, dieses frühere Sumpfgebiet das vor über 200 Jahren auf Befehl des “Alten Fritz” oder Friedrich II., dem damaligen Grundherrn, trocken gelegt wurde. “Der alte Fritz hatte beschlossen, die Oder einige Kilometer weiter östlich umzubetten”, erklärt mir Herr Raasch.”Es wird gesagt, es sei das einzige Mal gewesen, dass er Land gewonnen hätte, ohne dass jemand sterben musste.” Jetzt verstehe ich, warum die heutigen Oderufer so flach sind, warum die Bodenqualität so gut ist und ich verstehe auch den Namen “alte Oder”, die durch Neulewin fließt. Vom Dorf sprechen wir auch. “Hier hast du die Natur und die Ruhe, eine herrliche Gegend, aber dafür musst du weit fahren, um zu arbeiten, oder aber hierbleiben, und in der Gegend sind viele unterbezahlt.” Einer von ihnen arbeitet in dem Gebäude auf der Baustelle der neuen U-Bahnlinie, die in Berlin unterm Brandenburger Tor entlangführt, der andere ist Tischler im Nachbardorf. Landwirtschaft und Gemüseanbau, die der Region früher den Spitznamen eines “Garten Berlins” einbrachten, das alles ist Vergangenheit. Die Produktionsgenossenschaften made in DDR haben sich zwar in private Unternehmen gewandelt, aber die guten Jahre sind vorbei. “Es gibt auch viele Künstler, die sich hier ansiedeln, besonders aus Berlin. Sie richten die alten Häuser wieder her und holen sich hier Inspiration.” Man merkt, wie sich die Region allmählich den durchkommenden Touristen öffnet. Hier ein Atelier, dort ein Café… Juliane, die während der nächsten Woche die Übersetzung des Veloblogs vom Französischen ins Deutsche übernimmt, hat mir davon berichtet: das Frauencafé in Groß Neuendorf, geführt von Frau Rindfleisch, darf man nicht verpassen. Glück gehabt, denn die Vorsitzende des Vereins ist gerade dabei, ihren Briefkasten zu leeren, als ich von meinem Rad steige… So erfahre ich bei einem Kaffee und einem herrlichen Stück Kuchen, wie das Abenteuer angefangen hat. Nach der Wiedervereinigung erwies sich die Landwirtschaft als zu unrentabel und die Frauen waren damals die ersten, die ihre Arbeit verloren. Insebsondere die “jenseits der 40″, erklärt mir Frau Rindfleisch, die selbst in einer Zuckerrüben-Fabrik des Dorfs gearbeitet hat. “In diesem Alter ist es schwierig, seine Heimat zu verlassen und wieder bei null anzufangen. Wir haben also überlegt, was wir an Ort und Stelle machen können und uns entschlossen, auf Tourismus zu setzen.” 1994 wird Frau Rindfleisch zur Bürgermeisterin von Groß Neuendorf gewählt. Ein Grund, die Entwicklung der Gemeinde noch ernster zu nehmen. Noch im selben Jahr kauft die Stadtverwaltung das Dorf-Restaurant zurück, das bereits seit mehreren Jahren leer steht. Die Renovierungsarbeiten werden eingeleitet und die Mittel, die vom Hochwasser 1997 stammen, geben einen zusätzlichen Anschub: 1998 öffnet das Café seine Türen. Nachdem sie während der ersten Jahre als Freiwillige tätig waren, beschäftigt der Verein dort inzwischen sechs Frauen. Operation gelungen: arbeitslose Frauen haben sich ihren Arbeitsplatz in der Region geschaffen und das Café gewinnt an Bekanntheit. Aber damit endet die Arbeit von Frau Rindfleisch und ihren BegleiterInnen nicht. Eine Bibliothek wird eröffnet, nicht zuletzt im Hinblick auf die Jugendlichen, die sich nicht alle einen eigenen Internetanschluß oder die Schulbücher leisten können. “Wir leisten hier auch Sozialarbeit und versorgen beispielsweise ca. 50 Senioren mit Mahlzeiten, und das im Umkreis von bis zu 70 km, häufig in abgelegenen Ecken, wo keine Firma sich um sie kümmern würde.” Aber die Geschichte des Frauencafés von Groß Neuendorf zeigt nicht nur, wie die Frauen der ehemaligen DDR ihr Schicksal nach der Wiedervereinigung in die eigene Hand nehmen. Das Café sieht sich auch als regionaler Akteur im Oderbruch. “Wir organisieren Begegnungen zwischen deutschen und polnischen Künstlern und auch thematische Veranstaltungen mit dem Ziel, die Region als eine Einheit zu betrachten”, erklärt mir die Vorsitzende des vielseitigen Vereins. Deutsche und Polen hätten sich sehr für das Thema des letzten Jahres interessiert: die 300jährige Nachbarschaft und die Frage der Vertreibung der Bevölkerung. “Die diesjährige Ausstellung, 10 Jahre nach der Oderflut, hatte ebenso großen Erfolg.” Und schon plant das kleine Team für den Herbst eine neue Ausstellung zu einem weiteren grenzüberschreitenden Thema, den Kindersoldaten im Zweiten Weltkrieg. Frau Rindfleisch gesteht mir mit einem Lächeln, dass sie sich vielleicht gar nicht auf das Abenteuer eingelassen hätte, hätte sie damals geahnt, wieviel Energie das Café sie kosten würde! Und fügt hinzu, dass sie so langsam anfängt, neue Mitarbeiter zu suchen, die ein klitzekleines bißchen jünger sind, und die den Staffelstab dann übernehmen. Fest entschlossen, einen Teil des Wegs auf dem Fluß zurückzulegen, um die Grenze auch anders zu erleben, kümmert sich jetzt Andre Schneider um mich. Er ist Fischer und der Neffe der Familie Schneider, die das Fischgeschäft weiter südlich in Finkenheerd betreiben, wo das Veloblog in der vergangenen Woche Halt gemacht hat. Ebenso sympathisch erklärt mir Andre, dass es heute nicht mehr möglich ist, vom Fischfang zu leben. Er hat zwar eine Ausbildung gemacht, um diesen Beruf zu erlernen, aber die Zukunft sieht er eher in den Radwegen der Oder-Neisse-Region. Nicht weit vom Grenzübergang entfernt, verkaufen die Schneiders die Fische, die sie in der Oder gefangen haben, und in Kuhbrücke, ein paar Kilometer weiter nördlich, führen sie eine Pension am Rand des Deichs. “Wir verdienen unser Geld eher mit dem Tourismus als mit der Fischerei”, sagt mir Andre, während er mir die Zimmer und den Gemeinschaftsraum mit Küche zeigt, wo die Besucher zusammenkommen können. Die Schneiders bieten auch Boots- und Kanu-Touren auf der Oder an, auf denen sie Interessierten gerne von der Region erzählen. “Wir warten darauf, dass die Grenzen sich öffnen, damit wir unsere Aktivitäten in Richtung Polen ausweiten können.” Andre nimmt sich morgens Zeit, um mit mir zu paddeln. Eine kleine Fahne mit den Deutschland-Farben ist auf dem Kanu gehisst. “Das ist Pflicht”, sagt Andre und ergänzt, dass das Befahren der Oder vor der Wiedervereinigung gar nicht erlaubt war. “Derzeit kann man auf der Oder fahren. Wenn man aber die Warte befahren und weiter nach Polen fahren will, muß man haufenweise Formulare ausfüllen. Wir warten auf´s nächste Jahr, wenn die Grenzen geöffnet werden, um loszulegen.” Gleiches gilt fürs Fischen. Die Vorschriften ändern sich von einem Fluss zum andern. Polen wie Deutsche müssen in Besitz einer Fangerlaubnis des Landes sein, in dem sie fischen. Und während erstere ihre Autos bis an den Fluß fahren dürfen, müssen letztere in mindestens 500m Abstand zur Oder parken und anschließend ihre Ausrüstung selber an den Fluss tragen. Erklärt sich so vielleicht die größere Zahl an Fischern auf der polnischen Seite? Wir lassen uns bis auf die Höhe von Genschmar treiben, wo Andres Schwager uns mitsamt meines Fahrrads und Gepäcks im Anhänger aufsammelt. Das ist wirklich toll, denn so kann ich meinen Weg mit dem Rad fortsetzen, nachdem ich in Andres Gesellschaft eine wunderbare Zeit verbracht habe. Immer noch in Begleitung von Hans-Joachim, meinem derzeitigen Gastgeber und gutem Kenner seiner Region, erkunde ich Kostrzyn und sein historisches Stadtzentrum, das heute auf der polnischen Seite liegt. Vorbei an der Grenze und am gewohnten Markt für die Deutschen, von dem Hans-Joachim mir sagt, er sei zu teuer und er ziehe einen anderen, kleineren Markt ein Stück weiter im Stadtinneren vor. Er zeigt mir das Hotel ganz nah am Grenzübergang, an dessen Bau er beteiligt war: “Die Polen haben einfach die Steine der Schloßruine wiederverwendet. Hier hat man schnell mit dem Wiederaufbau angefangen.” Wir gelangen tiefer in die Straßen der Stadt, die im Zweiten Weltkrieg zu 80% zerstört wurde. Bescheidene Wohnbauten mit mehreren Stockwerken, Balkons geschmückt mit Satellitenschüsseln. Alte Gebäude gibt es nur sehr wenige. Auf den Gehwegen flanieren Jugendliche und Kinderwagen in der Sonne. Es gibt viele Kinder, die auf der Straße spielen. Nachdem ich mich in der letzten Zeit daran gewöhnt habe, davon zu hören, dass die Jungen die Region verlassen, um Arbeit zu finden, erstaunt mich dieses Getümmel, all diese Kinder. Aber Hans-Joachim hat auch hierfür eine Antwort: “Abtreibung ist in Polen verboten. Die Menschen hier sind sehr katholisch und praktizieren ihren Glauben auch.” Das bestätigt sich, als wir die Tür zu einer Kirche öffnen, in der mehrere Frauen auf Knien beten. Prostitution dagegen wird toleriert. Die Bordelle, die 24 Stunden am Tag geöffnet sind, erinnern einen daran. Als wir vor dem beeindruckenden Bahnhof entlang laufen, erklärt mir Hans-Joachim, dass auch hier die Eisenbahn eine wichtige Rolle gespielt habe. “Aber heute ist es nicht mehr wie früher. Die Polen haben noch weniger Geld als wir und mit der Arbeit ist es dasselbe: 20% sind arbeitslos.” Hans-Joachim weiß, wovon er spricht, denn er hat zehn Jahre in Polen gelebt. Und ob sich daran etwas ändert, wenn Polen zum Schengener Raum gehört und die Grenzen sich öffnen… warum auch, nichts ist sicher, aber man muss es abwarten. Gemeinsam mit Ilona und Hans-Joachim entdecke ich die wechselhafte Geschichte der Stadt, denn das “Kulturhaus” von Küstrin-Kietz hat extra seine Türen geöffnet, um uns diesen Besuch auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten - dienstags 13-17 Uhr und donnerstags 8-14 Uhr - zu ermöglichen. Die von Pflanzen überwucherten Ruinen, die Hans-Joachim und ich schon vom Rad aus auf polnischer Seite bemerkt haben, lassen sich erklären: Der Markgraf Johann von Brandenburg hatte dort im 16. Jahrhundert seine Residenz errichtet, und sein Schloß mit Festungsmauern von 8 m Höhe und Bunkern schützen lassen. Zunächst Garnisonsstadt der Hohenzollern (1630), dann des Staates (1860), hat das, was man hier die “Wiege des preußischen Militarismus” nennt, dem Zweiten Weltkrieg an der deutsch-russischen Front nicht standgehalten. Zu einem Großteil zerstört, wird die alte Siedlung mit Hilfe europäischer Fördergelder wieder aufgebaut. Während die Polen versuchen, einen touristischen Anlaufpunkt um das frühere historische und heute verschwundene Zentrum zu schaffen, scheinen die Deutschen angesichts der Anstrengungen, die nötig sind, um die alten Kasernen entlang der Oder zu sanieren, aufzugeben. Deutsche Infanterie-Kasernen, die dann von den Russen übernommen wurden. Hans-Joachim erinnert sich an diese Zeit, als die Russen wie die Könige in den Kasernen lebten, während im Dorf die Regale im Konsum mehr als leer waren. Nichtsdestotrotz war das Verhältnis zu den Einwohnern gut. Am Ende ist es ein Hartz IV-Emfänger, den ich in den leeren Straßen von Küstrin-Kietz getroffen habe, der mich bei sich aufnimmt, nachdem die Pensionen des Nestes besetzt waren und nachdem er mich gewarnt hatte, dass im Dorf getratscht werden würde. Was soll´s, da bin ich in einer neuen Welt, der von Hans-Joachim, der mich schnell seinen Freunden, den Nachbarn Uwe und Ilona, vorstellt. An Gastfreundschaft fehlt es hier nicht, eher an Perspektiven. Uwe und Ilona sind seit mehr als zehn Jahren arbeitslos. Sie arbeiteten für die Deutsche Reichsbahn, wie viele andere in der Gegend. Aber mit der Wiedervereinigung sank der Bedarf an Rohstoffen aus Rußland, der Schienenverkehr nahm ab und die Reichsbahn, von der Deutschen Bahn übernommen, wurde umstrukturiert. Seitdem herrscht Hartz IV. Die Miete wird übernommen und man erhält ca. 350 Euro. Nicht leicht. Hans-Joachim bekommt auch Hartz IV. Von Beruf Maurer, glaubt er nicht mehr daran, noch einmal arbeiten zu können. In Deutschland findet er keine Stelle mehr und in Polen verdient er selbst mit Wochenendarbeit nicht genug, um damit einen Monat lang über die Runden zu kommen. Die Zeit der Baustellen ist für ihn also vorbei. Bleiben nur die Kollegen, Deutsche wie Polen, um sich an die gute alte Zeit zu erinnern! Denn für Hans-Joachim ist die Grenze nur eine Formalität. Dieses Kind des Landes, das heute in den Fünfzigern steht, arbeitete, liebte und wohnte auf der einen wie auf der anderen Seite der Oder. Die Region kennt er wie seine Westentasche. Und trotz allem begnügt sich Hans-Joachim damit, sich um ein paar Hühner, Kaninchen und etwas um den Garten zu kümmern, um den Alltag zu verbessern und gemeinsam mit den Nachbarn möglichst angenehm zu gestalten. Jetzt verstehe ich auch die Abneigung gegenüber dem Alkohol, der mir bei den Leuten weiter südlich begegnet war. Es scheint, als würde er den schwierigen Alltag mildern, aber in Wirklichkeit schläfert er den Geist ein und verschlingt den einen oder andern ganz, und läßt einen jeden den Menschen vergessen, der dahinter steckt. |